La battaglia navale dell'Argentario

Nota: Come sempre in quel tempo, le informazioni fornite dalle varie fonti circa l'entità delle forze in campo e l'esito degli scontri sono spesso contraddittorie. Nel seguito saranno utilizzate le fonti indicate in calce.

Jacob Gerritz. Loeff : Vascelli da combattimento - Rijksmuseum Amsterdam -

Il 14 giugno del 1646 sulle acque dell'Argentario, nel contesto bellico dell'assedio di Orbetello, si verificò uno scontro navale tra la flotta francese che sosteneva gli assedianti e quella spagnola-napoletana inviata dal re di Spagna Filippo IV a sostegno degli assediati.

La flotta francese, composta da 24 vascelli, 20 galere, 8 brulotti e un centinaio di navi minori e da trasporto (*) al comando dell'ammiraglio ventisettenne Armand de Maillé, duca di Brézé dopo aver rapidamente espugnato ai primi di maggio, con le truppe imbarcate, le fortezze Talamone, Porto Santo Stefano e delle Saline ed aver sbarcato uomini e materiali del corpo di spedizione al comando del principe Tommaso di Savoia, agli inizi del mese successivo veleggiava, praticamente oziosa, nelle acque dell'Argentario al solo scopo di intercettare eventuali navigli inviati dal vicerè di Napoli ed aspettando la conclusione dell'assedio .

|

Armand de Maillé, duca di Brézé

Il duca di Brezè era molto superstizioso - riportano le cronache - e quando una chiromante gli predisse che sarebbe morto in battaglia, sicuramente avrà sperato in un clamoroso errore di preveggenza. Così non è stato. La sua battaglia fatale è stata quella dell'Argentario e l'alba del 14 giugno 1646 è stata l'ultima che il duca abbia visto, all'età di 27 anni. Nato il 18 ottobre del 1419 da nobilissima famiglia era addirittura il nipote di Richelieu. Le enormi ricchezze della sua famiglia gli permisero di entrare nell'esercito con il grado di Maestro di Campo, all'età di soli 15 anni, assoldando a proprie spese un intero battaglione di fanteria da comandare. A 20 anni fu nominato Generale delle Galere di Francia nel Mediterraneo. Il 27 giugno 1640, a ventuno anni, vinse la sua prima battaglia navale sconfiggendo gli spagnoli davanti a Cadice e s'impadronì di Villafranca. Dopo una breve parentesi diplomatica, nel 1642 a Brest riprese il mare al comando di 20 vascelli ed il 25 maggio affrontò la flotta spagnola, assai più numerosa, sconfiggendola davanti a Barcellona dopo una tremenda battaglia durata quattro giorni. Il 3 luglio 1643 sconfisse nuovamente gli spagnoli nella eclatante battaglia di Cabo de Gata, vicino Cartagena, che assicurò alla Francia il dominio del Mediterraneo occidentale Ancora il 9 agosto e il 4 settembre Armand de Maillè inflisse una doppia disastrosa sconfitta alla flotta spagnola nella battaglia di Cartagena in cui gli avversari persero 8 vascelli, tra cui l'ammiraglia di Napoli e 3000 uomini. Alle 9 di mattina del 14 giugno 1646, sul mare dell'Argentario, si trovava sulla sua ammiraglia Grand Saint Louis in pieno scontro a fuoco con i vascelli spagnoli. Era al rimorchio della galera Patrone del generale Vinguerre, poichè l'assenza pressochè totale di vento rendeva ingovernabile il suo vascello. Ad un certo punto lasciò il cassero di poppa su cui si trovava per spostarsi sul ponte verso prua per dare ordini a Vinguerre. In quel mentre una palla di cannone lo colpì in pieno tagliandolo in due e disseminando sul ponte brandelli del suo corpo. Lo stesso proiettile decapitò un suo domestico prima di incastrarsi nell'albero maestro. Il corpo di Armand de Maillè fu tumulato il 25 agosto 1946 nella cappella familiare di Milly. Con la morte del duca di Brezè la Francia perse sicuramente uno dei suoi più grandi e promettenti strateghi. Con lui in vita la battaglia dell'Argentario avrebbe avuto quasi certamente un altro esito. |

La flotta spagnola, al contrario, in quegli stessi giorni, su ordine perentorio del re di Spagna Filippo IV, si stava precipitosamente radunando al largo delle coste della Sardegna per dirigersi verso l'Argentario, affrontare i francesi e spezzare l'assedio della cittadina toscana. Era composta dai galeoni dell'Armata dell'Oceano di stanza a Cadice, dalle fregate della Squadra di Dunkerque, per un totale di 27 vascelli, dalle 12 galere di Spagna nel Mediterraneo, da 10 brulotti e da 18 galere, di Napoli, Sicilia, Genova e Sardegna, salpate da Napoli. A tale flotta, già consistente, si sarebbero successivamente uniti 8 vascelli di Napoli e 6 di Sicilia (**).

L'Armata dell'Oceano era sotto il comando diretto del generale Francisco Diaz Pimienta, la Squadra di Dunkerque di José Peeters, le Galere di Spagna del portoghese Miguel de Noronha, conte di Linhares e le Galere d'Italia del marchese del Viso.

Il comando della flotta così composta, molto controverso e indecifrabile, era, almeno formalmente, nelle mani del generale Francisco Diaz Pimienta, in quanto comandante dell'Armata dell'Oceano, di gran lunga la componente più numerosa e potente dell'intera flotta spagnola.

Ai primi di giugno la flotta era giunta in prossimità dell'isola d'Elba.

Il giorno 13 le due flotte ebbero un primo contatto che si limitò allo studio della forza dell'avversario ed ai preparativi per la battaglia.

Il giorno successivo, 14 giugno, alle prime luci dell'alba, lo scontro ebbe luogo.

Il duca di Brezè, sfruttando una leggera brezza di terra già nella notte aveva fatto schierare la flotta tra Punta Lividonia e Talamone, con alle spalle Porto Santo Stefano saldamente in mani francesi.

L'Armata era divisa in quattro formazioni di 6 vascelli ciascuna: una centrale allo schieramento al comando diretto del duca di Brezè sulla capitana Grand Saint Louis, due laterali al comando, una del contrammiraglio F. du Daugnon sul La Lune, l'altra del contrammiraglio J. Du Montigny sul Le Soleil e, dietro, la riserva al comando del duca di Montade.

La flotta spagnola, proveniente alle prime luci dell'alba da Montecristo, in vista di quella francese si schierò con al centro la capitana Santiago, un possente galeone da 1200 tonnellate con 60 bocche da fuoco, con a bordo l'ammiraglio Pimienta, affiancata dal La Trinità di Pablo Contreras e sulle ali galere e vascelli di Napoli e Sicilia al comando del marchese del Viso.

Giunti però ad una distanza di circa 4 miglia, verso le 9 della mattina, una bonaccia assoluta calò sulle acque dell'Argentario.

Gli ammiragli contendenti allora, per ovviare all'impossibilità di manovra dei propri vascelli a vela, ricorsero all'accorgimento di utilizzare le galere per rimorchiarli verso il nemico ed orientarli in posizione di fuoco .

Solo nel corso della mattina, cominciò a levarsi un leggero vento di ponente che fece volgere decisamente a favore degli spagnoli la situazione sul campo di battaglia.

Essi infatti, oltre ad avere una netta superiorità numerica, specialmente per le galere, poterono così beneficiare anche della posizione di sopravento.

I grossi galeoni di Pimienta e Contreras affrontarono frontalmente, con la loro enorme potenza di fuoco, lo schieramento francese mentre le fregate di Dunkerque, più agili e leggere, cercarono di aggirarlo sulla sinistra per stringere gli avversari tra due fuochi.

Il tentativo fu sventato dal duca di Brezè, che sebbene impossibilitato ad usare, per la sua posizione di sottovento, la sua arma preferita e in altre occasioni vincente, i brulotti, seppe impegnare validamente gli spagnoli.

Tra le prime navi colpite vi fu la capitana spagnola Santiago, disalberata da un fortunato colpo di cannone.

Il galeone, con a bordo il generale Pimienta, riuscì comunque a salvarsi grazie al pronto intervento di Pablo Contreras. Egli, utilizzando abilmente 6 galere a copertura del galeone danneggiato, permise alla galera del duca di Linhares e ad altre, di rimorchiarlo via dalla mischia prima che un brulotto si accostasse ad esso e riuscisse ad incendiarlo.

Altre navi di entrambi gli schieramenti risultarono danneggiate nel corso della battaglia, senza tuttavia che le sorti di questa volgessero decisamente a favore dell'una o dell'altra parte.

Verso la metà della mattina però, quando un colpo di cannone uccise il giovanissimo duca di Brezè, sembrò che per i francesi si prospettasse il peggio. Così non fu per l'abile condotta di Daugnon, che, assunto il comando della flotta, seppe far superare ai suoi uomini lo sbigottimento e lo sbandamento conseguenti alla perdita del loro comandante e guidarli nella prosecuzione della battaglia.

A sera le perdite erano sensibili in entrambi gli schieramenti. Gli spagnoli avevano perso una fregata, incendiata dal proprio equipaggio per impedirne la cattura, e tre grossi galeoni risultavano seriamente danneggiati. I francesi, da parte loro, avevano perso un brulotto, incendiatosi inutilmente, e due galeoni avevano ricevuto gravi danni.

Al calare dell'oscurità, il repentino peggioramento delle condizioni del mare convinse i due comandanti a sospendere lo scontro, rimandando all'indomani la ripresa della lotta.

Durante la notte, quattro vascelli francesi con due navi da carico al seguito, partiti da Tolone per sbarcare a Talamone rifornimenti per le truppe francesi, ignorando la partenza delle navi della loro flotta, caddero in un agguato da parte di quelle spagnole. L'abilità e il sangue freddo del loro comandante consentirono loro, però, di evitare la cattura o l'affondamento e di raggiungere la destinazione.

Il giorno seguente le due flotte si ritrovarono ad una distanza di 12 miglia l'una dall'altra. Un tentativo di inseguimento, senza grande convinzione, della flotta francese da parte delle fregate spagnole si rivelò inconcludente, prima che le pessime condizioni del mare costringessero i comandanti delle due flotte a sospendere le ostilità. La flotta spagnola andò a cercare rifugio presso l'isola del Giglio, dove una galera affondò, e presso Montecristo e l'Elba, mentre quella francese, al comando del conte Du Daugnon, con decisione che sarà oggetto di forti critiche in patria, fece ritorno alla propria base di Tolone.

Altri episodici scontri si verificarono successivamente nelle acque di Piombino, dove una galera francese fu affondata e gli schiavi ai remi liberati, e nelle acque di Porto Santo Stefano e Talamone dove gli spagnoli cannoneggiarono ed affondarono numerose tartane e polacche alla fonda.

La battaglia navale non fu risolutiva, tranne che per i marinai dell'uno e dell'altro schieramento che vi persero la vita.

Se fonti spagnole dell'epoca dichiararono una prevalenza della flotta spagnola e imputarono ai francesi la responsabilità di essersi sottratti allo scontro decisivo, il comandante francese principe Tommaso affermò il contrario. A suo dire l'ammiraglio spagnolo, forse volendo risparmiare eccessivi danni alla flotta, non dette prova di determinata aggressività -"si è scorto nei nemici poca risoluzione nel combattere.." e l'esito della battaglia fu a favore dei colori francesi -"sebbene la nostra armata sia stata danneggiata, la nemica l'è di gran lunga di più."

Di certo può dirsi che mancò nei due contendenti , come in altre celebri battaglie, la volontà di rischiare il tutto per tutto per una vittoria che ponesse in ginocchio l'avversario e avesse significative ripercussioni politiche tra le due potenze belligeranti. Mancò nei francesi, in netta inferiorità numerica e privati del loro capo, per i quali una disastrosa sconfitta avrebbe decisamente compromesso l'assedio di Orbetello e danneggiato gravemente la politica del Mazarino nel Mediterraneo. Mancò negli spagnoli per i quali una grave sconfitta avrebbe avuto nefaste conseguenze sul Viceregno di Napoli e sulla Corona spagnola, per non parlare dei destini dell'ammiraglio Pimienta e del conte di Linhares.

In effetti la battaglia, già fortemente condizionata dall'assenza di vento, si ridusse ad un intenso cannoneggiamento tra le navi delle due flotte, ma a debita distanza e senza abbordaggi o l'intervento dei soldati imbarcati.

La battaglia dell'Argentario non ebbe comunque buone conseguenze per i diretti protagonisti. Non l'ebbe certamente per il duca di Brezé che si ritrovò tagliato in due da una palla di connone, ma non l'ebbe neppure per gli ammiragli spagnoli, la cui condotta della battaglia ed il suo esito inconcludente non piacquero affatto al re Filippo IV. Convocati a Corte per discolparsi non fornirono giustificazioni convincenti. Caddero in disgrazia e furono immediatamente sostituiti nel loro incarico.

Ma l'esito della battaglia non piacque neppure al Principe Tommaso, sotto le mura di Orbetello.

Consapevole ormai che la Spagna non si sarebbe facilmente rassegnata alla perdita dei suoi Presidi Toscani ed informato del prossimo invio dal parte del vicerè di Napoli di un forte esercito al comando del marchese di Torrecuso per la liberazione di Orbetello, cominciò probabilmente a nutrire seri dubbi sul buon esito della sua spedizione

.

|

|

|

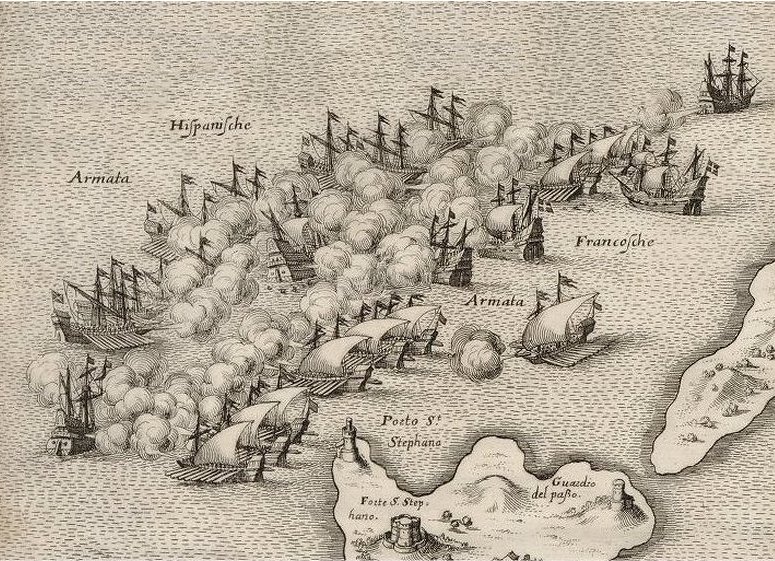

Particolare di "Battaglia navale ed assedio di Orbetello, sulle coste della Toscana. 1646 Gallica.fr/Bibliotheque Nationale de France

|

(*) Histoire de la Marine Francais

(**) Lettera di Francisco Diaz Pimienta al re di Spagna - Porto Ercole - 3 luglio 1646 -

fonti:

Diego Duque de Estrada, Comentarios del desenganado de sì mismo, 1589- 1647)

Girolamo Brusoni, Historia d'Italia dall'anno 1625 al 1660

Histoire de la Marine Francais