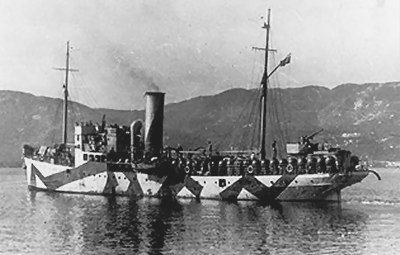

La Juminda

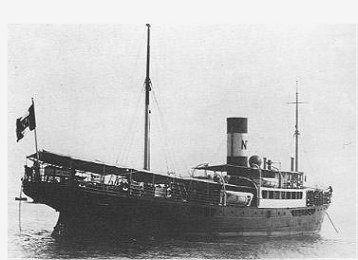

La Elbano Gasperi a Portoferraio

Nella notte del 22 ottobre del 1943, in un tratto di mare non lontano da Porto Santo Stefano, la nave posamine della Marina Tedesca Juminda, fu silurata da 3 torpediniere delle Forze Alleate. Nell'affondamento che ne seguý trov˛ la morte gran parte degli uomini dell'equipaggio.

Non era nata per diventare una nave da guerra, la Juminda, e nemeno per portare quel nome. Elbano Gasperi si chiamava, uscendo nel 1928 dai Cantieri Navali di Genova, come quel volontario di Portoferraio che durante i moti patriottici del 1848, dalle parti di Curtatone correva con i vestiti a brandelli da un pezzo di artiglieria all'altro a far fuoco contro gli Austriaci. E con tale italianissimo nome la Elbano Gasperi traghett˛ onestamente passeggeri, posta e materiali tra l'Elba e il continente per una quindicina d'anni. Era solo un traghetto, allora, di 59 metri di lunghezza e 742 tonnellate di stazza. Le mine, lei, non sapeva nemmeno cosa fossero. Ma giunse la Guerra e la tranquilla Elbano Gasperi, nella peggiore tradizione marinaresca fu arruolata a forza nella Regia Marina, trasformandosi in nave ausiliaria, con l'insulso nome di F 8, a presidio di Portoferraio e dell'Elba.

La Juminda a La Spezia

Il 27 settembre del 1943, per˛, il suo destino cambi˛ radicalmente. A seguito dell'armistizio dell'Italia con gli alleati, fu catturata dai tedeschi e inglobata, come nave posamine, nel Minenschiffsgruppe WestItaly con base a La Spezia. Al suo comando fu assegnato il Capitano di corvetta Dr. Karl Friedrich Brill, nato a Stolzenau nel 1898, pluridecorato per i grandi successi che non pochi dispiaceri avevano procurato alla Marina Russa sul fronte baltico.

Brill era stato l'ideatore e l'artefice, alla guida del Minenschiffsgruppe Cobra, della barriera minata "Juminda", nel golfo di Finlandia, che aveva provocato l'affondamento di quasi 40 navi nemiche.

Da quella famosa barriera, il nuovo nome per la piccola sfortunata nave.

Pi¨ di 70 marinai tedeschi sostituirono i 14 italiani che si trovavano ancora a bordo. La bandiera della Kriegsmarine sostituý il Tricolore con lo scudo sabaudo e la corona

Torpediniera USA analoga alla PT 212

La situazione era grave per i tedeschi: le ultime truppe avevano appena lasciato la Corsica ed uno sbarco alleato sul continente era dato per altamente probabile ed imminente. La Juminda doveva minare il pi¨ presto possibile le rotte di rifornimento nemiche . Il comandante e l'equipaggio sapevano che per svolgere questo compito avrebbero avuto bisogno di molta fortuna. La nave era molto lenta -riusciva a malapena a raggiungere gli 8 nodi in confronto ai 30-40 nodi delle pi¨ veloci navi alleate - a causa delle cattive condizioni dei motori e dell'assenza di manutenzione della carena. L'armamento, limitato ed antiquato era costituito da due cannoni da 76 mm e qualche mitragliatrice. In tali condizioni, se intercettati dalle forze nemiche, ben difficilmente avrebbero potuto trovare scampo.

Il 5 ottobre, caricate 62 mine a bordo, massima capacitÓ di carico, la Juminda lasci˛ La Spezia con due dragamine di scorta per la sua prima missione . Altre ne seguirono l'11 e il 16, rispettivamente di fronte a Fiumicino e a Terracina. Tutte le missioni furono gravate da inconvenienti tecnici ed operativi. Durante l'ultima la Juminda e i dragamine di scorta subirono l'attacco aereo di 4 Spitfire inglesi che caus˛ danni e la morte del nostromo di bordo.

Il capitano Karl Friedrich Brill

Il 21 0ttobre alle 9.00 la Juminda lasci˛ La Spezia con il suo consueto carico di mine per la sua ultima missione sulla costa laziale. Sarebbe stata l'ultima, era stato detto all'equipaggio, poi la nave sarebbe stata messa in disarmo e la maggior parte degli uomini avrebbero fatto ritorno a casa. La felicitÓ sembrava a portata di mano! La accompagnava il raumboot R199. Pi¨ tardi, si sarebbero uniti l'R 187 2 l'R 201.

16 minuti dopo la mezzanotte le navi tedesche apparvero sugli schermi radar delle torpediniere USA PT 206, PT 212 e PT 216, che, lasciata la loro

base alla Maddalena, stavano pattugliando il tratto di mare in prossimtÓ dell'Argentario. Nel buio della notte le navi tedesche furono scambiate per un naviglio mercantile. Il comandante della flottiglia DuBose diede ordine di attaccare la nave pi¨ grande, la Juminda. Le PT 206 e PT 216, da una distanza di circa 800 metri, lanciarono due siluri ciascuna che fallirono il bersaglio. Fu poi la volta della PT 212.

Quando il primo siluro colpý la Juminda, questa cominci˛ ad affondare di poppa.

Il comandante Brill sapeva che la nave sarebbe affondata molto rapidamente e mentre la sirena cominciava a suonare all'impazzata, grid˛ a gran voce a tutti di abbandonare la nave. Lui stesso ed altri marinai si gettarono in mare a babordo. Qualche istante dopo il secondo siluro centr˛ il bersaglio sullo stesso lato della nave, uccidendo gran parte degli uomini in mare. La Juminda in meno di un minuto scomparve sott'acqua mentre le tre torpediniere si avviavano di ritorno alla base.

I dragamine di scorta, zigzagando tra le mine disseminate sulla superficie, riuscirono a trarre in salvo 16 superstiti, in gran parte gravemente feriti .

Il comandante Brill fu tra i 63 uomini dell'equipaggio che quella notte persero la vita . Il suo corpo fu recuperato in superficie due giorni dopo.

I sopravvissuti ed i corpi che fu possibile recuperare furono portati a Porto Santo Stefano. Due giorni dopo avvenne la tumulazione dei caduti, con gli onori militari, nel cimitero di Orbetello. Il corpo di Brill fu successivamente esumato e traslato nel cimitero di Pomezia, vicino Roma.

Il siluramento della Juminda fu inizialmente attribuito, dai comandanti dei dragamine di scorta ad un sommergibile.

Solo la testimonianza di alcuni sopravvissuti permise di risalire alla veritÓ.

Il luogo esatto dell'affondamento Ŕ rimasto per lungo tempo sconosciuto. Solo nel 2002 il relitto Ŕ stato individuato vicino a Porto Santo Stefano a 4 miglia dalla costa. Spezzata in due tronconi distanti tra loro una trentina di metri, la Juminda giace su un fondale melmoso ad una profonditÓ di 95 metri.

Aveva una gemella, la Elbano Gasperi. Si chiamava Andrea Sgarallino, dal nome, anche lei, di un eroe dei moti del 1848. Come la gemella era un pacifico piroscafo che traghettava posta, merci e

Il traghetto Andrea Sgarallino

passeggeri tra Piombino e le isole dell'arcipelago toscano. Allo scoppio della guerra fu requisita dalla Marina Militare, armata alla meglio, riverniciata con una livrea mimetica e adibita, con il nome di F 123, al servizio di presidio e vigilanza. Poi l'8 settembre la guerra per l'Italia finý, almeno sui documenti ufficiali, e circa una settimana dopo l'Elba si ritrov˛ interamente sotto il controllo tedesco. Il 20 dello stesso mese la Sgarallino riprese il suo servizio civile di trasporto passeggeri, battendo la bandiera della Kriegsmarine e senza che le venisse cancellata la sua livrea militare.

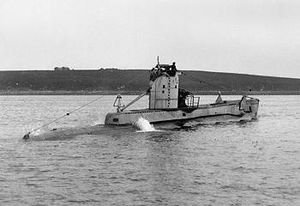

Il 22 settembre, alla sua terza traversata, la Sgarallino stava riportando all'Elba oltre trecento passeggeri, in gran parte militari italiani smobilitati che stavano ritornando a casa, oltre a civili che erano stati a Piombino per rifornirsi dopo il devastante bombardamento di qualche giorno prima. Alle 9.30, ormai in prossimitÓ di Portoferraio, il piroscafo fu avvistato dal sommergibile inglese HMS Uproar al comando del capitano Herrik. Scambiato per un

Sommergibile HMS Uproar

obiettivo militare fu immediatamente fatto bersaglio al lancio di due siluri. Alle 9.49 la Sgarallino affond˛ causando la morte della quasi totalitÓ degli oltre trecento passeggeri. Tra essi Osvaldo Palombo, di Porto Santo Stefano. Solo 4 si salvarono tra cui Stefano Campodonico, fuochista di bordo, dell'isola del Giglio. Il numero delle vittime non Ŕ mai stato accertato con precisione.

La guerra per l'Italia era finita da due settimane.

Il relitto, spezzato in due tronconi, giace adagiato su un fianco a 66 metri di profonditÓ a meno di un miglio dalla costa non lontano da Portoferraio.

Racconta una testimone che all'epoca aveva 12 anni:

Karl-Heinz Waack caduto sulla Juminda

"...Non dimenticher˛ mai le decine di corpi esanimi distesi dal molo del Gallo fin quasi alla porta di ingresso di Portoferraio. La gente voltava i cadaveri per vedere se riconoscevano amici o parenti mentre alcune donne portavano le lenzuola per coprire quei poveri corpi, ma pi¨ di tutto ho chiaro nella mente il corpicino di un bimbo vestito di celeste; che Dio maledica la guerra, tutte le guerre"

Un mese dopo la Juminda, ex F8, ex Elbano Gasperi subiva la stessa sorte.

Gran parte del contenuto e delle foto sono state tratte dal sito Minenschiff JUMINDA su gentile autorizzazione dell'autore Manfred Krellenberg. L'autore si Ŕ interessato alla vicenda del Juminda in quanto suo nonno Karl-Heinz Waack era tra i 63 marinai che su quella nave persero la vita. Per onorare la sua memoria si Ŕ attivamente documentato in patria e all'estero, intervistando anche 2 dei marinai sopravvissuti della Juminda e marines delle torpediniere. Nel 2005 Ŕ venuto a Porto Santo Stefano insieme al figlio del comandante Brill per partecipare ad una cerimonia commemorativa, sul Cacciatorpediniere Ardito, dedicata ai marinai caduti sulla Juminda e a quelli di tutte le nazioni che sul mare hanno perso la vita.

"... I resti mortali di mio nonno, Karl-Heinz Waack giacciono nel relitto della nave. Morý quando aveva solo 26 anni. Come molti nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, io purtroppo non lo conoscevo. Ma credo che lÓ dove qualcosa finisce qualcosa di nuovo avrÓ inizio. E quindi spero che un giorno ci incontreremo da qualche parte".